食中毒を防ぎましょう

食中毒は季節に関係なく一年を通じて発生しますが、湿度や気温が高くなる時期には原因菌が繁殖しやすく、特に注意が必要です。

このページでは、食中毒の代表的な予防法について説明します。

食中毒の原因となるものは?

食中毒の原因は「細菌性」「ウイルス性」「自然毒(植物性・動物性)」「化学物質性」「寄生虫」などに分類されます。

そのうち細菌性、ウイルス性、寄生虫が原因である割合が特に多く、今回はこれらについて解説します。

食中毒の予防方法

食中毒を予防する方法は原因菌やウイルスの種類によって多少異なりますが、食材に細菌やウイルスが移るのを防ぐことが大前提となります。

「調理の前には必ず手を洗う」、「キッチンや調理器具を清潔に保つ」、「サラダなど生食する食材と生肉・生魚などを同じ容器に入れないこと」などが大切です。

また多くの細菌では、活動が活発になる温度帯は37~42℃とされています。

そのため、食材を十分に加熱したり冷蔵庫で保管したりすることで、原因となる細菌の活動を抑えることができます。

以下に食中毒予防の具体的な方法をご紹介します。

調理前には手を洗いましょう

人の皮膚には黄色ブドウ球菌などの食中毒の原因となる菌が存在しています。

また、赤ちゃんのおむつを交換したり、他者の嘔吐物を処理した際に菌やウイルスが移る可能性もあります。

料理前やトイレ後にはせっけんを使って手をしっかり洗い、食材に菌やウイルスをつけないようにしましょう。

新鮮な食材を使いましょう

調理に使用する生鮮食品は、できる限り新鮮なものを使いましょう。

また、賞味期限などの表示がある食品は、期限内であることを確認してから使用しましょう。

生魚・生肉を取り扱った後は、調理器具を洗浄しましょう

生の魚や肉を取り扱った後には手を洗いましょう。

他の食材を取り扱う際には、まな板や包丁などの使用した調理器具を洗浄しましょう。

肉や魚から出た水分が生食用の野菜などに移らないよう、容器や皿を分けることも大切です。

食材は中までしっかり加熱しましょう

生の食材はしっかりと加熱し、原因菌やウイルスを死滅させましょう。

加熱の目安は中心温度75℃で1分以上です(ノロウイルスの場合は85~90℃で90秒以上の加熱が必要です)。

調理後は速やかに食べましょう

食中毒の原因菌やウイルスには熱に強いものもあり、加熱しても完全に死滅しない場合があります。

これらは常温で長時間放置することで、さらに数を増やします。

そのため、温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べるようにしましょう。

常温保存は可能な限り避けましょう

買い物の際は、冷凍や冷蔵管理の必要な食材は最後に購入し、なるべく寄り道をせずに持ち帰りましょう。

また、調理後すぐに食べない場合は、小分けにして冷蔵庫や冷凍庫に入れて保管しましょう。

保管後は、なるべく早めに食べきるようにしましょう。

アニサキスによる食中毒予防の具体例は?

ニュースなどで「アニサキス」という言葉を聞かれたことがあるかと思います。

アニサキスは寄生虫の一種で、サバやアジなどの魚介類の内臓に寄生していますが、魚が死んだ後に内臓から筋肉(身の部分)に移動します。

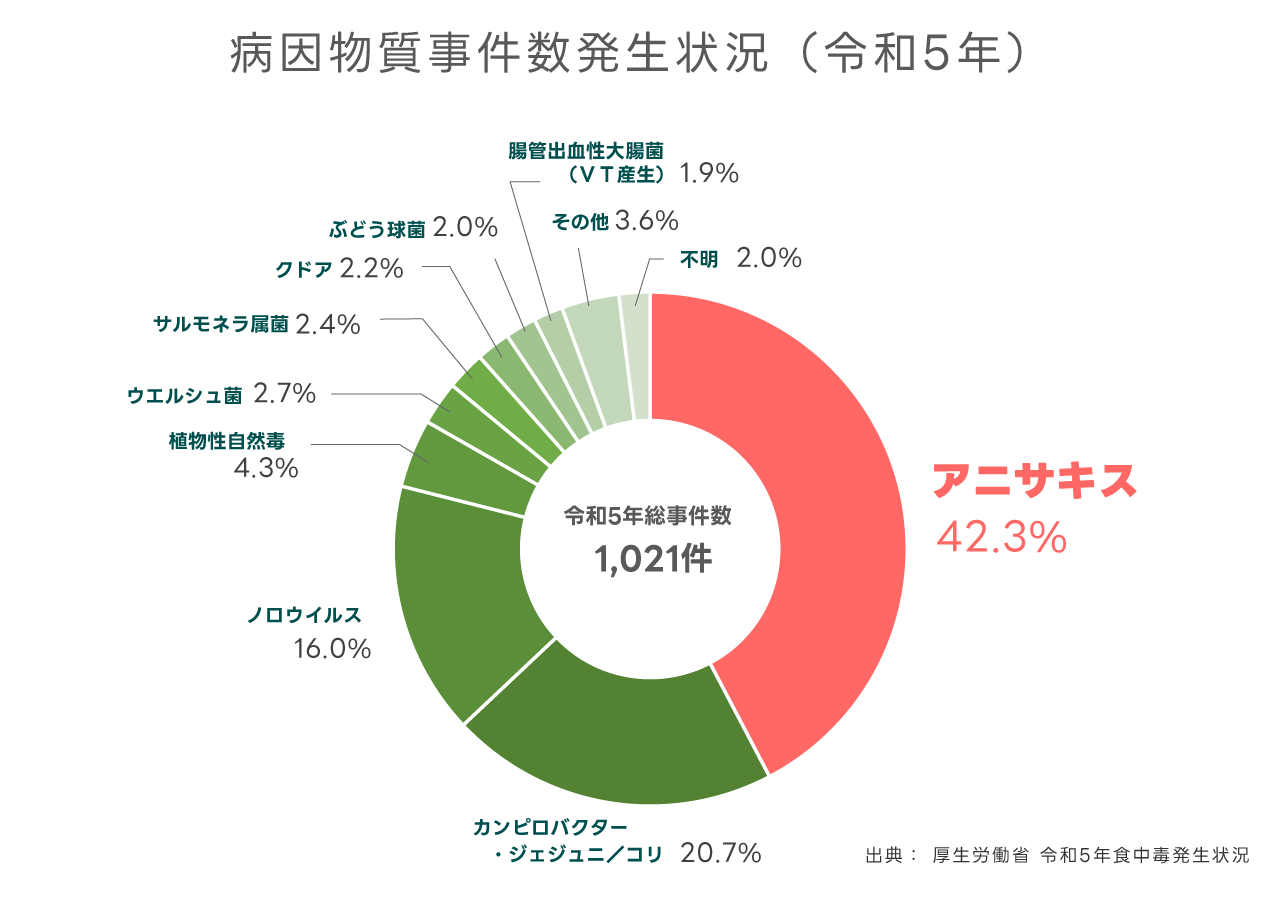

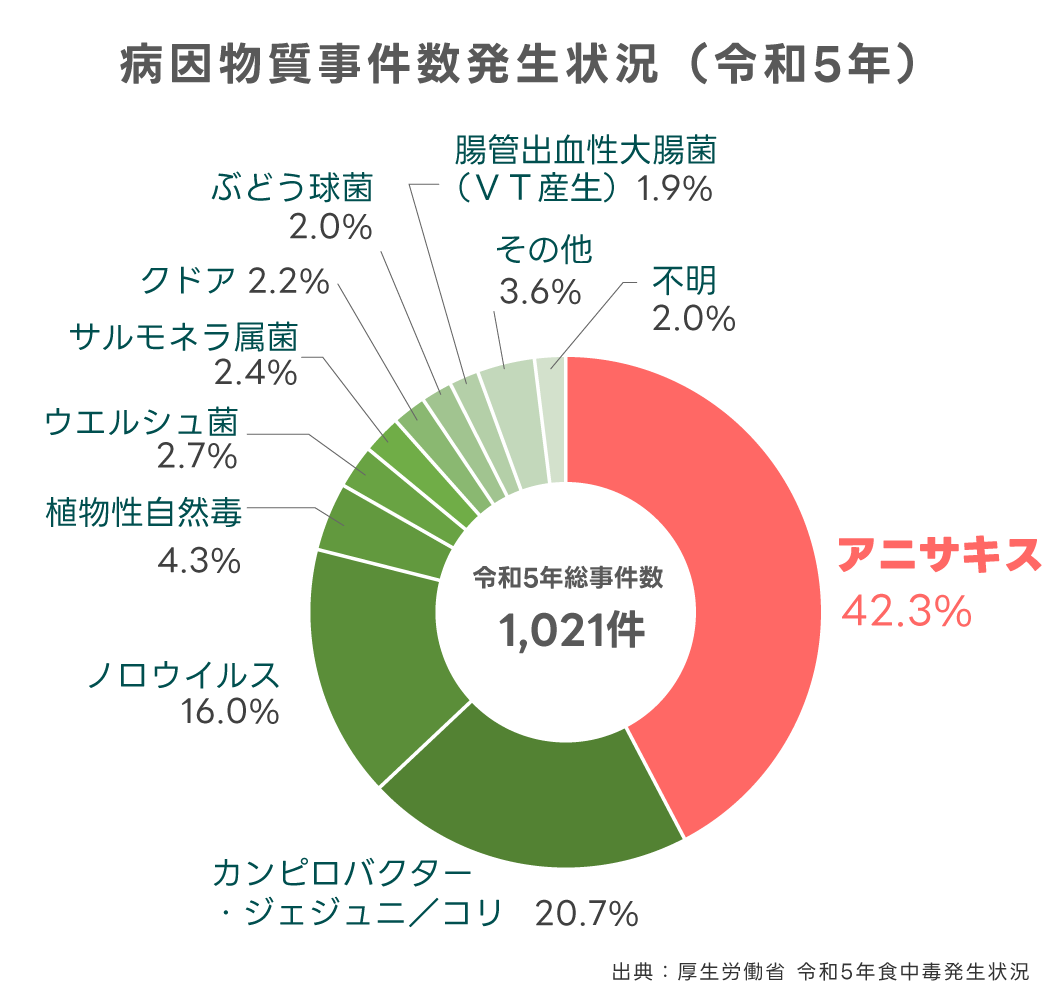

令和5年の厚生労働省食中毒統計調査※によると、アニサキスが原因で発生した食中毒の件数は432件で、全件数のおよそ42.3%を占めました。

サバやアジなどの魚を釣った後は以下の点に気を付けることで、アニサキスによる食中毒を予防することができます。

毎日の食事を安心して楽しむために、食材を取り扱う際は食中毒予防に努めましょう。

※本記事は広報誌「やわらぎ」(187号:2024冬号)に掲載したものをWEB用に再編集したものです。

参考データ

※厚生労働省 食中毒統計調査(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html)

この記事を書いた人

友野 良美(ともの よしみ)

所属

資格

- 感染管理認定看護師

.png)