肺がんの検査について

肺がんは早期発見・早期治療が非常に重要な病気です。

肺にできたがんをできるだけ早期のうちに発見し、適切な治療を行えば、治癒する可能性が高くなります。

また、肺がんは進行するまで症状が出ないことが多いため、定期的に肺がん検診を受けておくことが早期発見のポイントです。

肺がんの検査では、目的によってさまざまな方法でがんの有無やがんの状態を調べます。

このページでは、肺がん検診で行われる検査方法や、肺がんの診断から治療開始までに行われる検査について詳しく解説します。

- 0.1. 肺がんの有無を調べる検査

- 0.1.1. 胸部X線検査(レントゲン検査)

- 0.1.2. 喀痰細胞診

- 0.1.2.1. 関連ページ

- 0.1.3. CT(コンピュータ断層撮影)検査

- 0.2. 肺がんの確定診断で行われる検査

- 0.2.1. 生検(生体組織診断)

- 0.2.1.1. 気管支鏡検査きかんしきょうけんさ

- 0.2.1.2. 針生検

- 0.2.1.3. 縦隔鏡検査じゅうかくきょうけんさ

- 0.2.1.4. 局所麻酔下胸腔鏡きょうくうきょう検査

- 0.2.2. 腫瘍マーカー検査

- 0.3. 肺がんの広がりを調べる検査

- 0.3.1. MRI(磁気共鳴画像)検査

- 0.3.2. PET(陽電子放出断層撮影ようでんしほうしゅつだんそうさつえい)検査・PET-CT検査

- 0.3.3. 骨シンチグラフィー

- 0.4. 肺がんの治療薬検討で行われる検査

- 0.4.1. がん遺伝子検査

- 0.4.1.1. 関連ページ

- 0.4.2. PD-L1検査

- 0.5. 肺がん検査に必要な費用

- 0.5.1. 関連リンク

- 0.5.2. 関連ページ

- 0.6. おすすめ記事

肺がんの有無を調べる検査

肺がん検診やスクリーニング検査では、主に胸部X線検査や喀痰細胞診が行われます。

これらの検査は、無症状の段階で肺がんを発見することを目的としています。

胸部X線検査(レントゲン検査)

- 健康診断(健診)やがん検診で広く用いられる画像検査です。

- 診察で肺がんが疑われる症状がある患者さんが最初に受ける検査の一つが、この胸部X線検査です。

この検査では、電磁波であるX線を用いて肺の画像を撮影し、腫瘤(通常3cm以上の比較的大きな病変で、境界が明瞭)や結節(通常3cm以下の比較的小さな病変で、境界が不明瞭)などの異常を発見しやすくします。

胸部X線検査で肺に異常が認められた場合は、より詳しく調べるための検査を行います。

喀痰細胞診

- 主に肺がん検診で行われることが多い検査です。

- この検査では肺から吐き出された痰のサンプルを分析し、がん細胞の有無を調べます。

喀痰細胞診は、主に肺門部肺がん※の診断に有用です。

これは、このタイプのがんは気道の近くに存在するため、がん細胞が痰に混ざりやすいためです。

肺がん検診では50歳以上で喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が600以上の方や、40歳以上で半年以内に血痰が出た人が対象となります。

検査では、3日間にわたって朝起きた時の痰を専用の容器に取って提出します。

※肺の中心部にあたる、太い気管支が細かく分かれ肺に入っていく部分に発生するがん。喫煙者に多く見られる。

CT(コンピュータ断層撮影)検査

- 胸部X線検査などで異常が認められた場合に、より詳しく状態を調べるために用いられます。

- がんの有無や他の臓器への転移がないかを調べたり、治療効果や再発の有無を調べる際にも用いられます。

CT検査では、X線とコンピュータ技術を組み合わせて肺を輪切りにした形で詳細な画像を作成します。

CT検査は胸部X線検査と比べて、肺がんを見つける能力(感度)と、肺がんだけを的確に見つける能力(特異性)が高い画像検査です。

リンパ節への転移などを調べる際には、造影剤を使用することもあります。

肺がん検診では、放射線被ばくを減らした低線量胸部CTなども行われます。

肺がんの確定診断で行われる検査

肺がん検診や診察で「肺がんが疑われる」とされた場合、確定診断を目的とした検査が行われます。

検査の方法は患者さんの症状や病歴、疑われる肺がんの種類や病期(ステージ)などによって異なります。

生検(生体組織診断)

生検とは肺の組織の一部を採って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。

生検には気管支鏡検査、針生検、縦隔鏡検査、胸腔鏡検査などの方法があります。

それぞれの方法には利点と限界があり、どの方法を選択するかは、患者さんの状態や状況にあわせて医師が判断します。

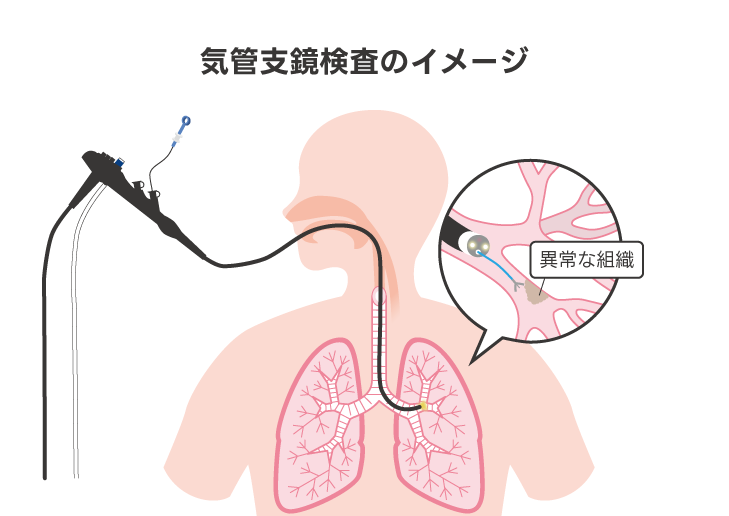

気管支鏡検査

先端にカメラの付いた直径5mm程度の細い管(気管支鏡)を口または鼻から気管支に通し、肺の内部を直接観察する検査です。

検査中の患者さんの苦痛を和らげるため、のどに局所麻酔薬を噴霧してから行われることもあります。

異常な部位を見つけた場合、気管支鏡の先端から出る鉗子やブラシなどを使って気道や肺の組織を採り、生検を行うことができます。

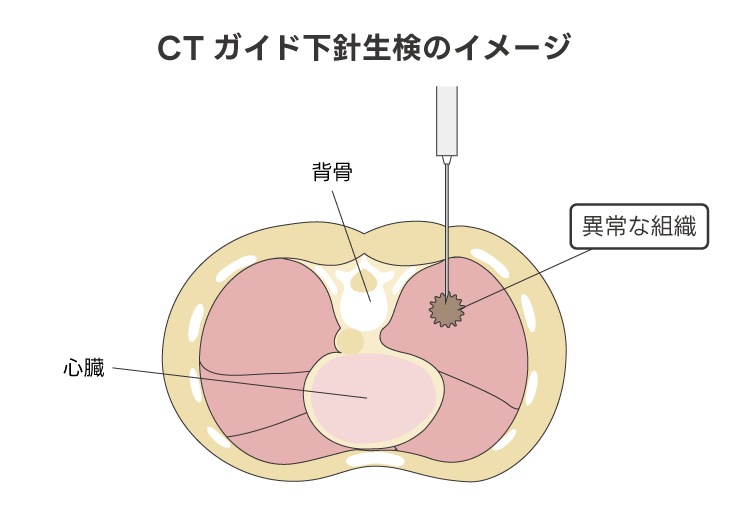

針生検

針生検は局所麻酔をした上で、細い針を皮膚の上から肺の異常部位に刺し、組織を採る方法です。

CTガイド下肺針生検、超音波ガイド下肺針生検では、CT装置や超音波(エコー)装置などの画像を見ながら、針を刺す位置を正確に決めます。

縦隔鏡検査

縦隔とは、左右の肺の間にある空間で、胸腺、心臓、大血管、食道、気管などの重要な臓器が含まれます。

縦隔鏡検査は全身麻酔をした上で、胸の中央(縦隔)にあるリンパ節を調べる検査です。

リンパ節は、特にがんが広がりやすい場所です。そのためリンパ節の組織を採って、がんの広がりの状態を調べます。

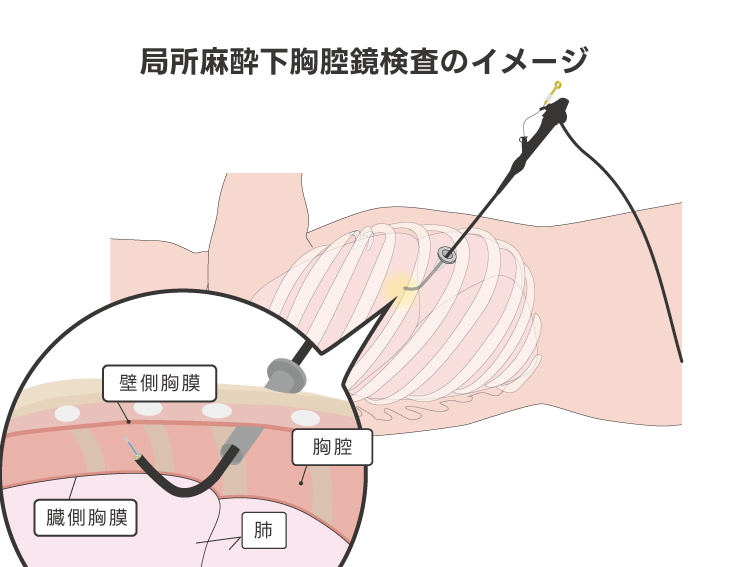

局所麻酔下胸腔鏡検査

局所麻酔下胸腔鏡検査は、局所麻酔と鎮静剤を併用して小さなカメラを小さな胸部の切開部から挿入する方法で、肺の組織や疑わしい腫瘤から生検を行うことができます。

肺は胸膜という薄い膜で覆われています。胸膜は壁側胸膜(胸壁側)と臓側胸膜(肺側)の2枚からできています。

肺がんなどの肺の病気になると、この2枚の膜の間の空間(胸腔)に液体がたまることがあります(胸水といいます)。

局所麻酔下胸腔鏡検査は主に胸水がみられる場合に、胸腔内の様子をカメラで観察したり、カメラの先端から出る鉗子等で壁側胸膜の組織を採取して生検を行ったりします。

腫瘍マーカー検査

- 腫瘍マーカー検査はがんの確定診断には使われず、がん診断の補助として行われます(画像検査などの他の検査結果と組み合わせて診断が行われます)。

- 治療の効果やがんの進行・再発を判定する際にも、有効な検査方法として用いられています。

がんになると、がん細胞やがん細胞に反応した細胞によってさまざまな種類のタンパク質が生産され、血液中に放出されます。

このとき作られるタンパク質の種類は、がんの種類によって異なるという特徴があります。

腫瘍マーカー検査は主に患者さんの血液や尿などを使って、これらの特徴的なタンパク質などの値を測定する検査です。

膀胱がんなどの腫瘍マーカー検査では尿を使って測定しますが、肺がんでは採血を行い、血液中の肺がんに関する腫瘍マーカーの値を測定します。

肺がんの腫瘍マーカー検査で用いられる項目

- 肺腺がん・・・CEA、SLX など

- 肺扁平上皮がん・・・CYFRA、SCC など

- 肺小細胞がん・・・proGRP、NSE など

腫瘍マーカー検査の利点は、比較的簡単で非侵襲的(体を傷つけない)な身体に優しい検査であるため、迅速かつ容易に行うことができる点です。

しかし、腫瘍マーカー検査にはいくつかの限界もあります。まず、肺がんだけでなく、他のさまざまな病気でも腫瘍マーカー濃度が上昇することがあり、これが偽陽性につながる可能性があります。さらに、肺がん患者の中には腫瘍マーカーの値が上昇していない人もいるため、偽陰性となる可能性もあります。

肺がんの広がりを調べる検査

肺がんの広がりの状態や転移の有無を調べることで病期(ステージ)を評価し、治療方針を決定するために行う検査です。

また、治療中の効果を確認するために行われることもあります。

MRI(磁気共鳴画像)検査

- 強い磁場と電波を用いて、体内の詳細な画像を得る検査法です。

- 肺がんに関する検査では、頭部や骨などへの転移の有無を確認するために行います。

MRI検査は胸部X線検査、CT検査、PET検査などの他の画像検査と比較して肺組織の詳細を描出する能力が低いため、肺がんの診断のための主要な画像検査としてはあまり使用されません。一方で、がんの広がりや転移を調べる手段として有効であり、脳や骨などの検査に使用されることが多いです。

MRI検査は磁場の中で行う検査のため、心臓ペースメーカーや人工内耳、金属ステント留置などの処置を受けている人は受けられない場合があります。

また、場合によっては造影剤を使うこともあります。

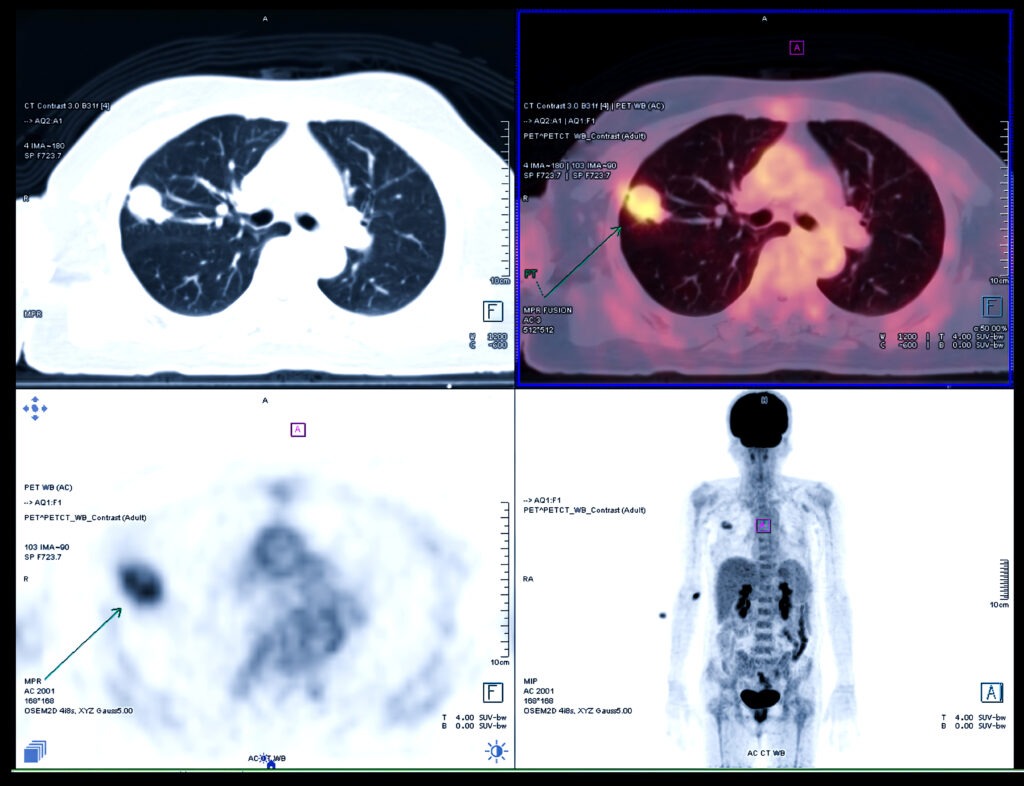

PET(陽電子放出断層撮影)検査・PET-CT検査

- 肺がんの転移や進行度合いを調べたり、治療効果の判定や再発の発見にも有効な検査です。

- PET-CT検査ではPETとCTの両方の利点を生かし、がんの活動性とその正確な位置を特定することができます。

PET検査では、ブドウ糖に似た放射性物質(フルオロデオキシグルコース:FDG)を静脈注射します。

一般的に、がん細胞は正常な細胞よりもブドウ糖を多く取り込む性質があるため、FDGはがん細胞に集まりやすくなります。

FDGから放出される放射線を特殊なカメラで撮影することで、体内のがん細胞の活動性を画像化できます。

最近ではPET検査とCT検査を組み合わせた「PET-CT検査」が行われることが多くなりました。

この検査では、CT(臓器の姿)とPET(がん細胞の活動性)の画像を同時に撮影し、重ねて見ることができるため、がんの位置や形、サイズ、他の臓器と接しているかなどを、より高い精度で確認することができます。

骨シンチグラフィー

- がんの広がりを調べるための検査の一つで、骨転移の有無を評価するために用いられる検査法です。

骨シンチグラフィー検査では、骨に集まる性質を持つ放射性医薬品(RI製剤)を静脈注射して、その分布の様子をSPECTという特殊な撮影方法で画像化します。

がんが骨に転移している部位では薬剤の取り込みが多くなるので、色が濃く映ります。

この特徴を利用して、胸部X線(レントゲン)やCTでは映りにくい、がんの骨への転移を調べることができます。

肺がんの治療薬検討で行われる検査

がん遺伝子検査

- がん遺伝子検査は、肺がん(特に非小細胞肺がん)の患者さんのうち、医師が必要と判断した場合に行われます。

- この検査では腫瘍内の特定の遺伝子変異を見つけて、その患者さんに対して最も効果的な治療薬(分子標的薬)を選択するのに役立ちます。

がん遺伝子検査は通常、生検または手術で得られた少量の組織を用いて行われます。

検査対象となるのは、がん細胞の増殖にかかわる以下のような遺伝子です。

これらの遺伝子に変異が見つかった場合、それぞれの変異に対応した分子標的薬による治療が検討されます。

検査対象となる主な遺伝子

- EGFR遺伝子

- ALK遺伝子

- ROS1遺伝子

- BRAF遺伝子

- NTRK遺伝子

- MET遺伝子

- RET遺伝子

- KRAS遺伝子

- HER2遺伝子

関連ページ

PD-L1検査

- PD-L1検査は、主に切除不能な非小細胞肺がんに対して、免疫治療薬(免疫チェックポイント阻害剤)が効果があるかどうかを調べるために行われます。

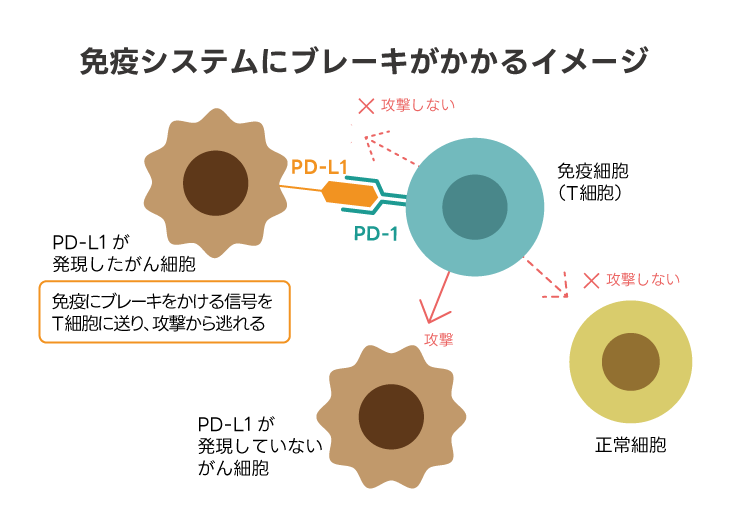

私たちの体には細菌やウイルスなどの外部からの異物や、がん細胞などの異常な働きをする細胞を攻撃し、病気から体を守るための「免疫システム」が備わっています。しかしながら、この免疫システムが働きすぎると、自身の体をも攻撃してしまうことがあります。これをを防ぐために免疫システムには、その働きを抑制するためのブレーキ機能が備わっています。

ところが、がん細胞の中にはこのブレーキ機能を悪用して、免疫システムから逃れようとするものがあります。

免疫のブレーキ機能の1つとして知られているのが「免疫チェックポイント」と呼ばれる分子で、その1つが「PD-1」です。

一部のがん細胞の表面には「PD-L1」というタンパク質が存在しており、これがPD-1分子と結合することでブレーキ機能が働きます。そうすると、免疫システムはがん細胞を攻撃しなくなることがわかってきました。

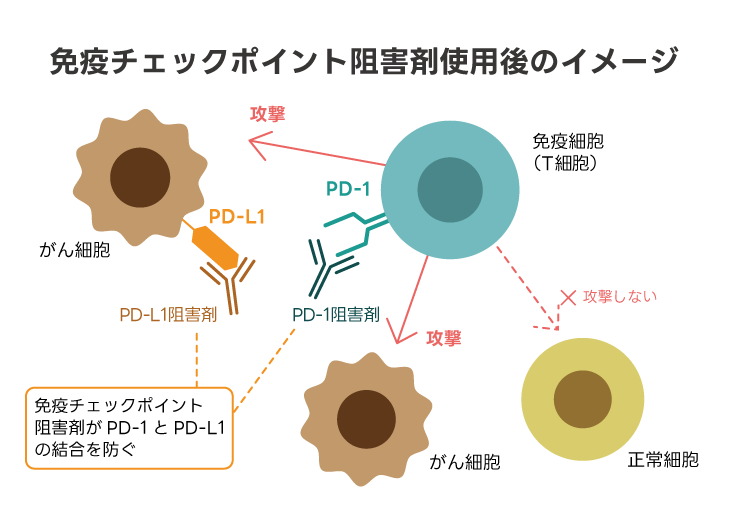

そこで、PD-L1検査では確定診断の際に採取した細胞や組織を使って、がん細胞の表面にどの程度の割合(%)でPD-L1が発現しているかを調べます。

そして、発現が確認された場合には「免疫チェックポイント阻害剤」という薬を使って免疫にブレーキがかかるのを防ぎ、がん細胞を攻撃する力を回復させる治療を行います。

治療で使用される免疫チェックポイント阻害剤はがんの種類によって異なり、非小細胞肺がんの治療では「ニボルマブ(オプジーボ)」や「ペムブロリズマブ(キイトルーダ)」などが保険診療で使用されています。

肺がん検査に必要な費用

肺がん検査にかかる費用は、検査の種類や医療機関によって異なりますが、多くの場合は健康保険の対象となります。

ただし健康診断として行われる肺がん検査は、通常、保険診療の対象外のため自費診療となります。

肺がん検査費用の詳細は、受診予定の医療機関や加入している健康保険の担当者にご確認ください。

関連リンク

この記事を書いた人

- 特任副院長

- がん化学療法センター長

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本禁煙学会 禁煙専門医(禁煙認定専門指導者)

- 日本呼吸器学会 指導医

- 日本呼吸器学会 専門医

- 日本内科学会 指導医

- 日本内科学会 認定医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医

- 日本臨床腫瘍学会 指導医

- 日本肺癌学会 中国四国支部評議員

- 日本癌学会 禁煙対策委員会委員

- 日本呼吸器学会禁煙推進委員会SNSアドバイザー