すい臓のはたらきと検査

※画像はイメージです

すい臓のはたらきについて

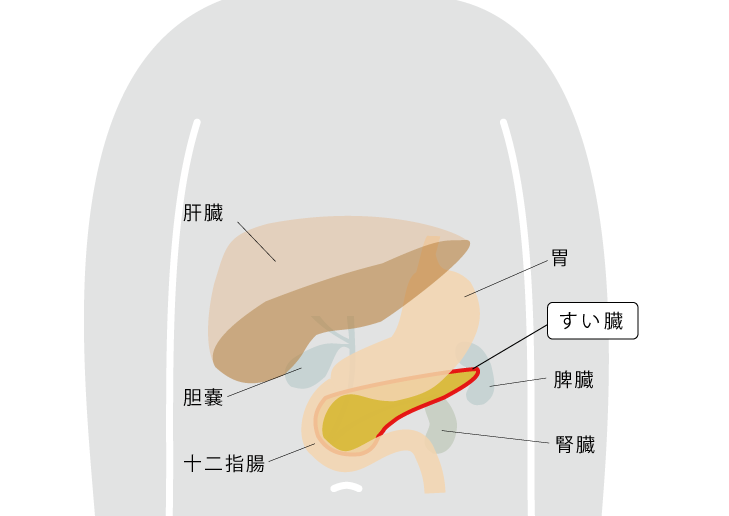

すい臓は胃の裏側、背中に近い場所にある臓器で、長さ約15cm、幅約3cm、厚さ約2cmの細長い形をしています。

すい臓には大きくわけて2つの働きがあります。1つ目は食べ物を消化する酵素を含む”すい液”を出す「外分泌機能」と呼ばれる機能です。すい臓にはすい腺房細胞とランゲルハンス島があり、すい液はすい腺房細胞で作られます。

このすい液と、肝臓で作られた胆汁が十二指腸で合流し、食道や胃を通って十二指腸に流れてきた食物の消化や分解を助けています。すい液に含まれる消化酵素(すい酵素)には炭水化物を分解するアミラーゼ、脂肪を分解するリパーゼ、タンパク質を分解するトリプシンなどの種類があります。1日で作られるすい液の量はおよそ800~1000cc(ml)といわれています。

2つ目の機能はランゲルハンス島で体内の糖分(血糖値)をコントロールするインスリンなどのホルモンを分泌する「内分泌機能(ないぶんぴつきのう)」です。ランゲルハンス島は直径0.1mmほどの小さな組織ですい臓全体に約100万個ほど点在しています。このランゲルハンス島にはB細胞、A細胞、D細胞があり、血糖値が上昇した時にはB細胞からインスリンを出して血糖値を下げます。逆に血糖値が低下した時にはA細胞がグルカゴンを出して血糖値を上げます。またD細胞では血糖のバランスを保つソマトスタチンが作られており、これらの働きにより体内の血糖値バランスが保たれています。

すい臓の疾患について

すい臓の主な疾患としては急性すい炎、慢性すい炎、すい嚢胞、すい臓がんなどがあります。

急性すい炎

急性すい炎は非常に激しい腹痛を伴う病気で、迅速に治療を行う必要があります。多くの場合はアルコール性の急性すい炎で、男性の方に多い傾向があります。すい液は消化作用が非常に強い液体ですが、通常はすい臓内では消化酵素が作用しないようになっています。しかし何らかの原因でこの作用がうまく働かなくなるとすい液がすい臓自身を溶かしてしまいます。その結果、すい臓の組織が壊死するだけでなく、重症化すると他の臓器にも影響を与えて多臓器不全になるなど、命の危険を伴います。急性すい炎の原因はアルコールや胆石などがあげられています。

慢性すい炎

同じすい炎でも慢性すい炎は急におこるすい炎ではありません。お酒を長期間飲み続けることにより少しずつすい臓の炎症が進み、徐々に機能が低下します。これにより血糖の調整ができなくなって糖尿病になったり、すい酵素(消化酵素)が分泌されにくくなって食べ物の消化吸収がされにくくなり、体重が減ったり下痢などの症状がでたりすることがあります。原因は不明な場合もありますが、やはりアルコールが大きく関連しており、予防のためには正しい食事や生活習慣が大切です。

すい嚢胞

すい嚢胞は最近よくみられるようになってきた病気で、多くの場合は症状がなく、検診で発見されることが多い病気です。特徴としてすい臓にすい液や粘液で満たされた袋状の病変(のう胞)ができますが、すい炎に伴って発生する場合、がん化のリスクが高い場合、がんによって形成される場合など多くの種類があり、良性のものか悪性のものか、詳しい検査で正確な診断を受けることが大切です。

すい臓がん

すい臓がんの特徴

すい臓がんは進行するまで症状が現れず、また非常に治りにくい難治性のがんです。部位別のがん罹患率をみると、男性では前立腺がん、女性は乳がんが第1位となっており、すい臓がんは男女ともに6位です。しかしがんの部位別死亡数でみると、すい臓がんで亡くなられる方は男性では第4位、女性では第3位と高くなっています。すい臓がんは10年生存率も6.5%と低く、難治性のがんであることがわかります。5年生存率でもステージが進行するほど生存率が下がっていますが、サイズが1cm以下のすい臓がんでは5年生存率は80%以上との報告もあり、早い段階で発見・治療にあたることが重要と考えられています。

すい臓がんの症状

すい臓がんの症状には腹痛や黄疸、腰や背中の痛みなどがあります。またすい臓の機能が低下して糖尿病を発症することがあるため、急に糖尿病と診断された場合や、糖尿病の急激な悪化が見られた場 合には、すい臓がんの可能性を考えなければなりません。すい臓がんの患者さんには、これらの症状のため病院を受診してすい臓がんが発見される方もいますが、中には無症状の方も12-18%程度いま す。

すい臓がんの危険因子

すい臓がんの危険因子には喫煙や肥満、多量飲酒などの生活習慣や糖尿病、慢性すい炎などの病気を持っていること、すい臓がんの家族歴があることなどがあります。

すい臓がんの検査

すい臓がんの診断では、すい酵素の状態や腫瘍マーカーの値、リスク因子の有無、画像検査からすい臓がんを疑う所見があれば、まずは超音波検査(腹部エコー)を行います。さらに詳しい検査として造影CT検査や造影MRI検査を行ったり、習熟した施設で超音波内視鏡検査で細胞をとり、病理診断を行って診断を確定します。

関連記事

膵臓(すいぞう)の外科手術について

膵臓は消化酵素を含む膵液を作ったり、血糖値を下げるホルモンを出す機能を持つ臓器です。膵臓にがんができた場合、手術によって取り除く必要があります。このページでは膵臓手術について、詳しく解説します。

すい臓の検査について

すい臓の病気を調べる検査では、問診や血液検査をはじめ、超音波検査やCT検査などの画像検査、内視鏡検査などさまざまな方法で行われます。

問診

痛みがある場合はいつから、どこが、どのくらい痛むかをお聞きします。また日頃のストレスの有無や1日の飲酒量、喫煙歴、食事内容などの生活習慣、持病や内服薬の有無、体重減少の有無、便の状態、すい臓病の家族歴などについても詳しくお聞きします。

血液検査

すい臓に疾患があるとアミラーゼ、リパーゼなどのすい酵素の数値が異常値となることがあるため、血液検査ですい酵素の値を調べます。また、血糖値や肝機能、腫瘍マーカーの値も調べます。

画像検査

画像検査では超音波検査(腹部エコー)やCT検査、MRI検査などが行われます。

超音波検査

最も体に負担の少ない検査で、検診ドックやかかりつけ医でも実施可能な場合があります。

CT検査

炎症の広がりや、がんの大きさを調べることができます。造影CTではより詳しく調べることができますが、造影剤のアレルギーがある方には注意が必要です。

MRI検査・MRCP検査

磁気を利用してさまざまな角度から断面画像を撮ることができます。MRCP検査ではすい管や胆管をより詳しく観察することができます。

これらの検査で何等かの所見が認められた場合、下記の方法でより詳しい検査を行います。

内視鏡検査

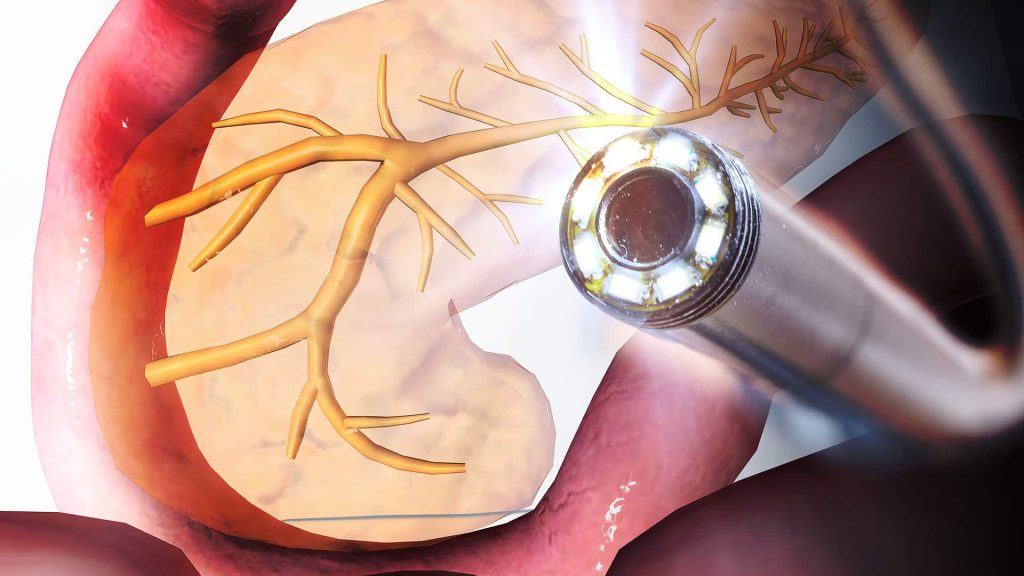

超音波内視鏡検査(EUS)

超音波検査装置をつけた内視鏡を口から挿入し、胃や十二指腸の内側から超音波をあててすい臓を観察します。

超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診(EUS-FNA)

すい臓に腫瘤が観察できた場合、超音波内視鏡で確認しながら穿刺針と呼ばれる細い針で腫瘤を直接刺して細胞を採取し、正確な診断を行います。

内視鏡的逆行性胆管すい管造影検査(ERCP)

すい液がすい管から十二指腸へ流れる出口から、内視鏡を介して造影剤を注入し、すい管をX線撮影する検査です。すい液を採って細胞を調べることもできます。

当院における治療について

すい臓の病気の中でも、すい臓がんは特に注意が必要な疾患で、早期発見が望まれます。超音波検査で初期のすい臓がんが発見され、診断、治療へと移行するケースは少なくありません。そのためがん検診の受診や、糖尿病患者さんが超音波検査を受けることは、すい臓がんを早期に発見するための大切なきっかけとなります。さらに、CT検査やMRI検査を施行し、内視鏡検査ですい臓がんを診断していきます。すい臓がん診断後には、手術治療や抗がん剤による治療などを適切かつ迅速に行っていきます。当院では専門医や専門スタッフが超音波検査をはじめ、画像検査、内視鏡検査など多くの方法ですい臓がんに対する各種検査を行っています。

何か症状があったり、急に糖尿病と診断されたなど、すい臓の病気を疑うような場合には、かかりつけの先生を介して受診いただければと思います。

すい臓の病気を見逃さないために…

すい臓の病気は日頃からの予防と早期発見、治療が大切です。まずは生活習慣を見直し、定期的な検診受診を心がけましょう。

この記事を書いた人

- 診療部長

- 超音波センター長

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本消化器病学会 専門医

- 日本超音波医学会 指導医

- 日本超音波医学会 専門医

- 日本内科学会 指導医

- 日本内科学会 認定医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 共用試験医学系臨床実習後OSCE評価者

- 日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医

- 臨床遺伝専門医